医療政策 2024.04.02

前衆議院議員・安藤高夫先生に聞く、“全世代”が安心して暮らせる社会づくりを目指して

医療法人社団永生会 理事長/日本慢性期医療協会 副会長 安藤 高夫先生

安藤高夫先生(医療法人社団永生会 理事長/日本慢性期医療協会 副会長)は2017年からの4年間、衆議院議員として医療・介護の政策づくりに尽力されてきました。現在も自民党練馬総支部長として、高齢者や子ども、現役・子育て世代、障害や病気がある人など、全ての人々が安心して暮らすことのできる社会づくりを目指しています。また、政治の世界に入った後も法人内の3病院での回診を行うなど、医師の仕事も変わらず続けてこられました。医師として政治家として奮闘を続ける安藤先生に、衆議院議員として取り組まれてきたこと、今後の日本に必要な医療政策などについて聞きました。

医師として政治の世界へ

私は29歳で父を亡くし、その後を継ぐ形で永生会の理事長に就任しました。同時に医師会や病院団体での活動もスタートし、それから国(官公庁)に対してたくさんの要望書を作成・提出してきましたが、それらが実際の医療政策や診療報酬に反映されることはほとんどありませんでした。こうした状況を何とかして変えなければならないと痛感させられた出来事が、2006年に起こった介護療養病床(介護療養型医療施設)の廃止問題です。介護療養病床は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に医学的管理や介護などを行うための病床として、2000年の介護保険法施行時に創設されました。ところがそのわずか6年後、国は医療費削減策の一環として突然の介護療養病床の廃止を決定したのです。介護療養病床を持つ多くの病院にとって大きな衝撃となりました。そのとき大きな無力感を味わうとともに、現場の声を反映させるために自身が国政に入り込み、改革していかなければならないと感じ、出馬を決意しました。

そして、2017年10月の衆議院議員総選挙で初当選。2021年までの4年間、衆議院議員として医療や介護に関する制度・政策づくりを中心に活動を行ってきました。国会での質疑の機会も幾度となくいただき、実際の法改正につながったこともあります。特に大きな成果が得られた取り組みの1つが、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)流行下における病院や介護施設に対する助成金の確保です。新型コロナの流行により、通常の医療・介護サービスの提供が難しくなった病院や介護施設は大きな経済的ダメージを受けました。そこで自民党内で発足した新型コロナウイルス対策医療系議員団本部にて、各団体の調査を基に全国の病院や介護施設における減収額を試算し、減収分を上乗せする形で約7兆円の財源を確保することができました。

“全世代”が安心して暮らせる社会に

日本の医療・介護をよりよくしていくために、私が今考えていることをいくつかお話しします。1つは、“地域包括ケアシステム”や“地域共生社会”の実現に向けた仕組みづくりです。地域包括ケアシステムとは、高齢者ができるだけ住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けられるよう、医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供できる体制のことです。国は2025年を目標に地域包括ケアシステムの構築を目指していますが、漫然としてしまっているのが現状です。また、今後は高齢者だけでなく、小さなお子さん、障害や精神疾患がある人、孤独・孤立、引きこもり、貧困、虐待などの問題を抱えた人々を含めた全世代が安心して生活を送れる社会、すなわち“地域共生社会”を目指していく必要があります。そして、こうした社会づくりを実現するためには、“地域包括ケア基本法”や“地域共生社会基本法”のような法律をつくるなどして、明確な指針を示すことが重要だと考えています。

また、地域包括ケアシステム・地域共生社会の実現は、日本経済にとってもよい影響をもたらす可能性があります。1994年、日本のGDP(国内総生産)は世界全体の約18%を占めていましたが、2022年には約4%にまで低下しています。世界経済における日本のプレゼンスが弱まりつつあるなか、唯一世界が日本に注目していることがあります。それが“日本はこの超高齢社会をいかにして乗り切るのか”ということです。実際に中国など日本の地域包括ケアについて勉強しに来ている国もあります。ヒト・カネ・モノ・情報を活用しながら、高齢者関連サービスやノウハウ、製品を開発して他国へ輸出していくことができれば、日本経済がもう一度蘇るチャンスになるかもしれません。

電子カルテの標準化と配布も実現したいことの1つです。2020年時点の電子カルテの普及率は病院で57.2%、診療所で49.9%にとどまり、その背景には経常利益を上回るほどの高額な初期投資とランニングコストがかかるという問題があります。そこで国が主導してクラウド型の電子カルテシステムを作り、全ての病院・診療所に配布すればよいのではないかと考え、衆議院議員になって以降あらゆる場で訴えてきました。代わりに電子カルテから得られる情報を国に提供すれば、国にとっても大きなメリットになると思います。

慢性期病院も積極的に救急患者の受け入れを

高齢化が進む日本において、慢性期医療の重要性がより増していくことは間違いないでしょう。私は2005年の日本療養病床協会全国研究会において、初めて“慢性期救急”という言葉を提唱しました。退院した患者さんが自宅や施設で急変した場合に、急性期病院で受け入れる必要のない状態であれば、慢性期病院で積極的に受け入れていこうという考えです。

慢性期救急の始まりは永生病院にあります。かつての永生病院は一度入院したら出られない、いわゆる“収容型老人病院”といわれており、外来診療すら行っていませんでした。職員も「この病院には入院したくない」と言うほどでした。この状況を何とかするために、まずは外来診療から開始。そして、もし退院した患者さんがいたとして、その患者さんの容体が悪くなったときには入院できる体制を整えようということを始めたのです。それが慢性期救急の原点です。その後、急性期や慢性期、回復期などに対応するケアミックス病院となり、再入院の患者さんを積極的に受け入れていくようになりました。

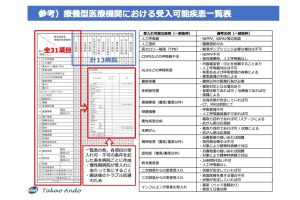

ただ「救急患者を受け入れることなど到底できない」と思う慢性期病院は多いでしょう。特に、診断や治療方針が定まっていない患者の受け入れは難しいと思いますので、急性期病院で一度トリアージした後に慢性期病院へ転院搬送するという仕組みをつくることができればよいのではないかと考えています。また、急性期病院の全面的なバックアップがあれば、慢性期病院でも安心して患者さんを受け入れることができるでしょう。受け入れ可能な病気と対応可能な処置が一覧で分かるシート(以下)を各病院で作成し、地域で共有しておくのも有効だと考えます。

そして、急性期病院には“トリアージ加算”、慢性期病院には“受け入れ加算”のような診療報酬をつくることができれば、慢性期救急の実現により近づくのではないかと思っています*。高齢化が進む日本において、慢性期医療の重要性がより増していくのは間違いないでしょう。慢性期病院ができることから1つずつ始めることで、最終的に日本全体の医療がよりよくなると考えます。

*2024年度の診療報酬改定にて、三次救急医療機関などに搬送された患者が他の医療機関でも対応可能と判断して搬送された場合、搬送した側に付く加算として“救急患者連携搬送料”が新設されました。

街づくりから始める国づくり

現在は自民党練馬総支部長として街づくりにも力を入れています。街づくりの中心となる町内会(自治会)は、もしかすると国づくりの最小単位かもしれません。町内会を活性化するために、若い人々にも町内会の活動に参加してもらえるような仕組みをつくりたいと考えています。たとえば、活動に参加した人には何かしらのインセンティブを付与するのも1つの方法かもしれません。町内会が活性化すれば、地域包括ケアシステムや地域共生社会に対する地域の人々の理解も深まってくるでしょう。

また、練馬区は70万人以上が住む都市であるにもかかわらず(2024年時点)、二次救急病院が少ない問題があります。練馬区には高齢者が多く、区民からの要望の半数以上は社会保障関係であることからも、今後は病院や介護施設の充実を図っていかなければならないと考えています。病院が少ないことは災害時にも欠点となります。加えて、練馬区は道幅が狭く、地震により電柱が倒壊してしまうと道をふさいで救急搬送が難しくなるため、無電柱化することを提言しています。最近では若い人たちも多く流入してきているので、産前産後ケアセンターの整備など子育てしやすい街づくりの推進も目指しています。これからも地域の人々と一緒に、街づくり、人づくり、思い出づくりに励んでいきたいと思います。