キャリア 2020.04.02

認知症ケアは発展途上。認知症になっても心豊かに暮らせる社会をつくりたい

静岡大学創造科学技術大学院 特任教授 竹林洋一先生

日本において、患者数が増加する一方、未だ根本的な治療法が確立していない認知症(2020年現在)。

竹林洋一先生(静岡大学創造科学技術大学院 特任教授)は、1974年に慶應義塾大学工学部電気工学科を卒業し、東北大学大学院でデジタル信号処理の研究で博士の学位を取得し、音声認識、子ども発達の研究などを経て、認知症情報学の実証研究を行っています。「認知症になっても心豊かに暮らせる社会をつくりたい」と語る竹林先生に、これまでのあゆみや現在の思いを伺いました。

人工知能との出会い――「こんなに美しい世界があるのか」という衝撃

初めてAI(人工知能)の存在を知ったのは、1973年、大学4年生の頃。“人工知能の父”と呼ばれる米国の科学者ジョン・マッカーシー氏が開発した記号処理用プログラミング言語“LISP(List-Processing language)”に出会ったのです。そのときに、「こんなに美しい世界があるのか」と驚嘆しました。

1974年に慶應義塾大学工学部電気工学科を卒業し、東北大学大学院情報工学に進学。音響信号のデジタル処理や音声認識に関する研究を行いました。音響信号のデジタル処理は、簡潔に言うなら“アナログ信号をデジタル化して解析する技術”で、音の取り込みや計測方法、騒音の測定方法、音響機器の開発などに活用されます。当時は、まだ新しい分野でした。この頃から、“誰も足を踏み入れていない分野に挑戦する”ことの面白さを感じ始めたように思います。

音響信号のデジタル処理はさまざまな分野に活用できる可能性があったため、心電図の解析など、医学分野にも触れる機会がありましたね。

大学院を修了後、電話音声認識システムの開発と実用化に尽力する

東北大学大学院を修了し、1980年に東芝に入社しました。当時はまだダイヤル式の電話が広く流通していたのですが、そのような時代にあって、電話音声認識システムの開発と実用化に携わることに。現在では当たり前のように行われている、“音声で残高照会をする”といった機能もその1つです。研究員の仲間たちは非常に優秀で、切磋琢磨しながら、大いに刺激を受けましたね。

実は、東芝に入社するとき、「音声はいやです」と伝えていました。音声の分野は基本的に認識率という数値が重要ですが、私自身は偏差値も気にしないくらい“数値”には興味がない人間だったからです。しかし、東芝では結果的に音声に関わることになりました。不思議なものですね。

米国MITでは恩師に出会い、感動と刺激に溢れる日々を送った

1985年から1年半ほど、米国MIT(マサチューセッツ工科大学)メディア研究所で客員研究員として勤めました。特に衝撃的だった出来事が、人工知能の第一人者であるマーヴィン・ミンスキー博士や、“パーソナルコンピュータの父”と呼ばれるアラン・ケイ氏と出会えたことです。「すごい世界だな」と思いましたね。自分が研究する分野の先駆者と同じ空間にいて、話をできるなんて、初めは信じられませんでした。

あちらに滞在して2か月ほど経った頃、ミンスキー博士とケイ氏の間に挟まれてランチをする機会がありました。しかし、彼らの会話の99%が理解できませんでした。かろうじて、「日本に行ったことはありますか?」とか、そのような質問をした覚えはあります。当時、もし英語が話せたとしても、自分自身の知識が少なすぎて、おそらく中身を理解することは難しかったと思いますね。

1972年から1997年までMIT人工知能研究所の所長を務めたパトリック・ウィンストン氏との思い出もあります。講義中に質問したことをきっかけに、夜通し議論したり、メールでいろいろと交流したりするうちに仲良くなりました。

このように、それぞれの分野で世界を牽引する方々に師事し、感動と刺激に溢れる日々を送れたことが、自分自身の道に影響を与えてくれたように思います。

ミンスキー博士と共に

子どものコモンセンス知識の研究から、認知症との出会いまで

2005年から、子どもの発達に関する研究を始めました。その中で、“人間の常識的な思考(コモンセンス)の素晴らしさ”に気づかされました。私たちは、日常生活のなかで膨大な常識(コモンセンス知識)を使い、状況に応じてさまざまなことを考えながら行動しています。

私は、人間中心のAIとヒューマンインターフェースを基軸に、子どもの健やかな成長に寄与する情報環境をデザインしようと考え、幼児の思考が表出されている発話や行動のデータを地道に蓄積し、それらを深化させる研究を行いました。

2009年には、およそ5年をかけて翻訳したミンスキー博士の著書『ミンスキー博士の脳の探検―常識・感情・自己とは―』が出版されました。翻訳作業で教授室に泊まり込む日が続くと、秘書に「竹林先生、生きていますか」と心配されてしまいましたね。この本は、私たちの脳がいかに学び、いかに考え、いかにして私たちはそういったことのできるマシンを作れるのかという問いに対して、“知の探検”を試みたものです。

2011年頃に、加齢学の研究を始めました。きっかけは、精神科医の上野秀樹先生(千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部 特任准教授、みんなの認知症情報学会 副理事長)やユマニチュード*との出会いです。日本では高齢化が進展し、世界(先進国)では平均寿命が延伸し続けている。そのような中、情報学を使ってケアを表現することのニーズは高いと確信し、人類未踏の高齢社会における問題を解決したいと考えました。

*ユマニチュード:体育学を専攻するイヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティの 36年にわたる経験のなかから創出した、知覚、感情、言語による包括的コミュニケーションに基づくケア技法

“みんなの認知症情報学”の発展に込める思い

記事1でもお話ししましたが、認知症は病気の名前ではなく、原因が多岐にわたる“症候群”、つまり状態像です。そして、認知症ケアの分野は発展途上です。また、高齢化が進む日本では、複数の病気を抱える高齢者は増え続けている。

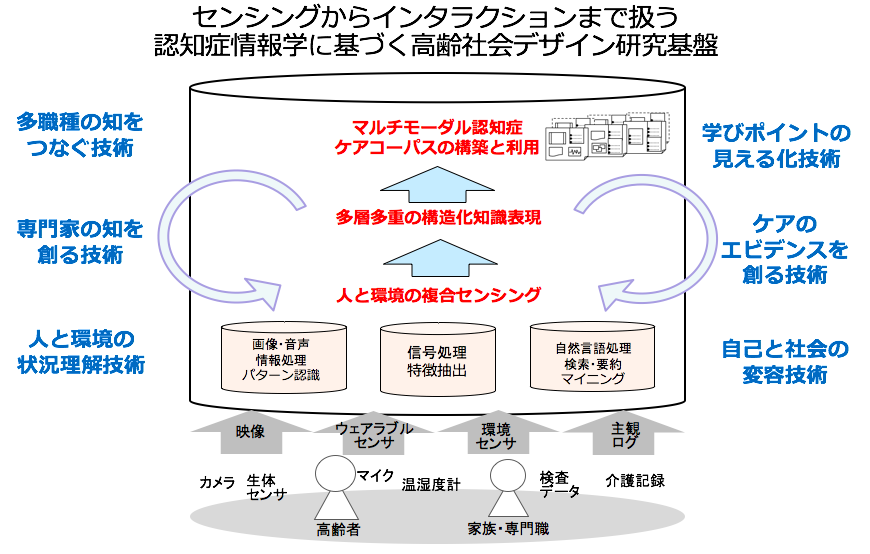

このような時代には、“複雑な状態像を、複雑に表現する技術”が必要なのです。これが、私たちが注力している人間中心のAIとITに基づく「みんなの認知症情報学」の分野です。これまでは複雑な状態像に対し、エビデンス・ベイスド・メディスンという伝統的な方法で、医療的側面からアプローチしてきたと思われます宇。しかしこれからは、AIやIoTなど活用して認知症(など慢性疾患)の状態像を捉え、多様な高齢者の心身の状態やケアに関する多元的(マルチモーダル)なデータベースを構築し、エビデンスの充実化を進めることが必要です。

そして、医療介護の現場でPDCAサイクルをまわして生産性を向上させることにより、社会保障費の削減が可能となります。それが、“認知症になっても誰もが心豊かに暮らせる社会”の実現につながると考えています。

*“みんなの認知症情報学会”について、詳しくは記事1をご覧ください。

私が尊敬するパーソナルコンピュータの父、アラン・ケイ氏は、「未来を予測する最良の方法は、それを発明することだ」「狩猟民族から農耕民族へ」と話しています。つまり、私たちは、専門、立場、年齢を超えて、みんなで「知」を創造して、未来をつくり上げることができる、これがポイントです。特に人間中心の人工知能学と情報学の視点で、様々な技術を開発し、エビデンスに基づき、高齢者の生活環境を上手にデザインすれば、認知症を持つ方と共生できる社会、認知症になっても心豊かに暮らせる環境をつくることが可能になるでしょう。私はこれからも認知症情報学の発展に努め、“みんなで”、まだ見ぬ未来をより豊かなものに変革していく所存です。