イノベーション 2020.04.02

認知症ケアと情報学の親和性――認知症になっても心豊かに暮らせる社会を“みんな”でつくるために

静岡大学創造科学技術大学院 特任教授 竹林洋一先生

わが国では65歳以上の認知症患者数は年々増加しており、2018年には500万人を超えました。その一方、認知症の根本的な治療法は存在しません(2020年現在)。そのような中、国を挙げて、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる“共生”を目指す取り組みが行われています。「認知症は、AIなどの情報学と親和性が高い」と話す竹林洋一先生(静岡大学創造科学技術大学院 特任教授)に、その理由と、現在力を注ぐ“みんなの認知症情報学会”の取り組みについてお話を伺いました。

“情報学”とは? ――その可能性について

私が考える“情報学”とは、コンピュータの「計算能力」をフルに活用し、教育、ビジネス、医療、福祉、芸術などさまざまな分野で価値を創造し、人間社会に還元する研究分野です。

近年、AI(人工知能)やIoTという言葉をよく目にするようになりました。AIやIoTを活用する際に大切なことは「どんな問題を解決するのか」とか、「どんな価値を創造するのか」という「What」の視点です。そのためには、まず、人間の知能や感情、社会、経済についてしっかりと理解する必要があります。このような考え方は、1980年代半ばに米国MIT(マサチューセッツ工科大学)メディア研究所に勤めていた頃の体験から形成されました。

*竹林洋一先生のこれまでのあゆみについては、こちらの記事をご覧ください。

認知症ケアと情報学は、親和性が高い――“エビデンス・ベイスド・ケア”を目指して

認知症とは、“正常に発達した知的能力が持続的に低下し、日常生活に支障をきたすようになった状態”を指します。つまり認知症は、単一の病名ではなく、原因疾患が多岐にわたる“症候群”です。そのため認知症ケアにおいては、状態像、つまり心身にあらわれる複雑な変化を捉え、その状態を的確に表現する必要があります。これまでは、言葉で表すのが一般的でしが、私たちは、人間中心のAIやIoTを活用することで、多様な認知症の状態像を多面的に捉えて的確に表現できるのではないかと考えました。この可能性こそが、“認知症ケアが情報学と親和性が高い”と考える所以です。

医療の分野では、投薬や処置といった医療行為を明示的に定義し表現できるので、エビデンス・ベイスド・メディスン(科学的根拠に基づく医療)が確立されていて、ビッグデータの集積も進展しています。一方、介護やケアは多種多様で複雑なのでエビデンス・ベイスド・ケア(科学的根拠に基づくケア)の研究は進んでいません。認知症のある方の五感や心身に働きかける様々な“ケア”を、明示的に記述できないので、ケアの有効性を評価するためのエビデンスが不足しているからです。この背景には、医療、介護現場はプライバシーが重要視されるので閉鎖的であり、ケア技術は属人的なので、その伝授や改善は困難です。このため、認知症ケアは主観的になりがちで、医療介護現場のケアを改善するための多面的なエビデンスの構築と、継続的な深化成長が課題となっています。

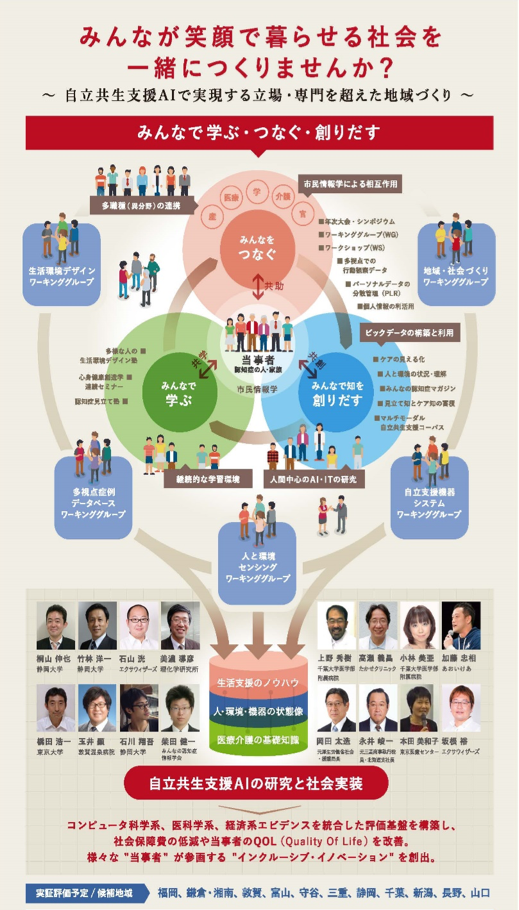

このような状況を受けて、私たちは、AIとITを“エビデンス・ベイスド・ケア”を実現し、医療、介護現場の生産性を高め、社会保障費の削減を目指して活動をしています。特に、医科学的なエビデンスに加えて、コンピュータ科学と経済学という3つの領域にわたるエビデンスを統合する情報基盤開発に取り組んでいます。その1つが、“みんなの認知症情報学会”での「みんなの認知症見立て塾」の活動であり、ユマニチュード*などのケア技法の有効性を情報学で実証評価する試みです。

*ユマニチュード:体育学を専攻するイヴ・ジネストとロゼット・マレスコッティの 36年にわたる経験のなかから創出した、知覚、感情、言語による包括的コミュニケーションに基づくケア技法

“みんなの認知症情報学”とは?

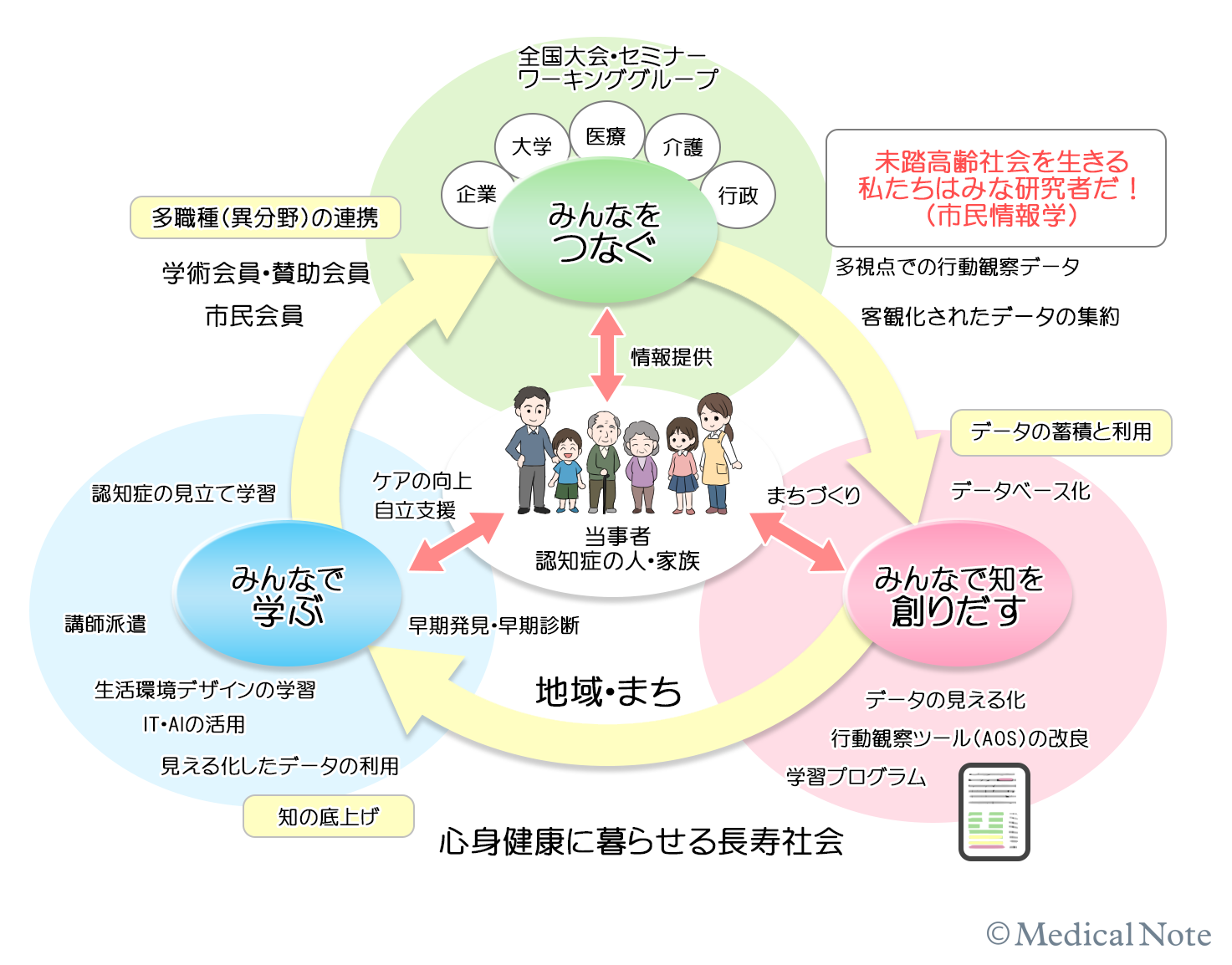

日本は、世界の中でも特に高齢化が進展しており、今後、さらに認知症の人は増加すると見込まれます。人類未踏の高齢社会の問題を解決するためには、専門、立場を超えた活動や個々の科学技術に加えて、人間中心の人工知能学とITを研究開発し、様々な社会資源を総動員し活用する必要があります。私たちは、医療者主体の評価ではなく、当事者(認知症の本人と家族)の視点を重視し、市民が主体となって異分野連携を進めて活動しています。

このような考え方に基づき、2017年に“一般社団法人みんなの認知症情報学会”を設立し、2018年暮れから、認知症の本人とご家族の視点を重視するマルチモーダルなヒューマン・インタラクション技術による自立共生支援AIの研究開発と社会実装に注力しています。

当学会のポイントは、みんなで学び、みんなをつなぎ、みんなでエビデンスと“知”をつくっていくこと。このサイクルを可能にするのが、みんなの認知症情報学というわけです。

みんなの認知症情報学会は、認知症になっても心豊かに暮らせる生活環境、まちづくり、エビデンス、知を形成することを目指しています。認知症の方やそのご家族を中心とし、自立支援、コミュニティ設計、多職種連携のツール作成などを行っています。

認知症ケアの分野は、まだまだ発展途上。認知症の当事者(本人、ご家族)を含めて、みんな(市民)で学ぶ必要があるのです。

みんなの認知症情報学会の「みんなの認知症見立て塾」の研究

私たち、静岡大学の研究チームは、著書『認知症 医療の限界、ケアの可能性』で日本医学ジャーナリスト協会賞大賞を受賞した上野秀樹先生(千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部 特任准教授、みんなの認知症情報学会 副理事長)との共同研究を行いました。

加齢に伴う脳神経細胞の障害によって、徐々に進行していく認知症。ところが、認知機能の低下には、波があります。併存疾患、夜間せん妄、薬の副作用など、その誘発因子はさまざまです。そして、それらの中には“改善可能”な認知症が紛れている可能性があるのです。見立ての研究とは、そのような改善可能な認知症に対して、いかにして介入し、改善、治療するかという可能性を探る試みです。

見立ての研究の一環として、定期的に上野秀樹先生主催の“認知症見立て塾”を実施しています。「みんなの認知症見立て塾」は、認知症当事者とそのご家族、医師を含む医療従事者、介護従事者、そして地域を巻き込んで行うワークショップです。参加者の医学的知識はもちろんのこと、状態像の多角的な検証により、治療や生活レベルでのケアが改善されることを目指しています。

*次の記事では、ユマニチュードを科学で実証し、エビデンス・ベイスド・ケアを実現するための試みについてお話しします。