医療政策 2025.10.09

“知識の備え”で被災後に希望を——弁護士・岡本 正さんの思い

銀座パートナ―ズ法律事務所 代表 岡本 正さん

災害対策基本法や災害救助法が2025年に改正され、災害支援における「福祉サービスの提供」が明文化されました。助かった命をつないでいくために、急性期の応急対応にとどまらない継続的な支援が求められています。

銀座パートナーズ法律事務所 代表 弁護士の岡本 正(おかもと ただし)さん(気象予報士・医療経営士・博士(法学))は、東日本大震災での支援活動をきっかけに、被災後の生活再建に向けた“知識の備え”について熱心に啓発を続けています。「災害はいつ起こるか分からない。もし大きな被害を受けても一歩を踏み出すための希望を届けたい」と語る岡本さんにお話を伺いました。

大災害によって生じる“見えにくい”被害

大きな災害によって被災すると、生きていくために必要なさまざまな悩みが押し寄せてきます。どこに避難すればよいのか、そして避難した先でどのように暮らしていけばよいのか。水や食料、医療や介護、住まいなどの建物や道路、水道・電気・通信などのインフラの被害……これらは非常に想像しやすく分かりやすい困難です。

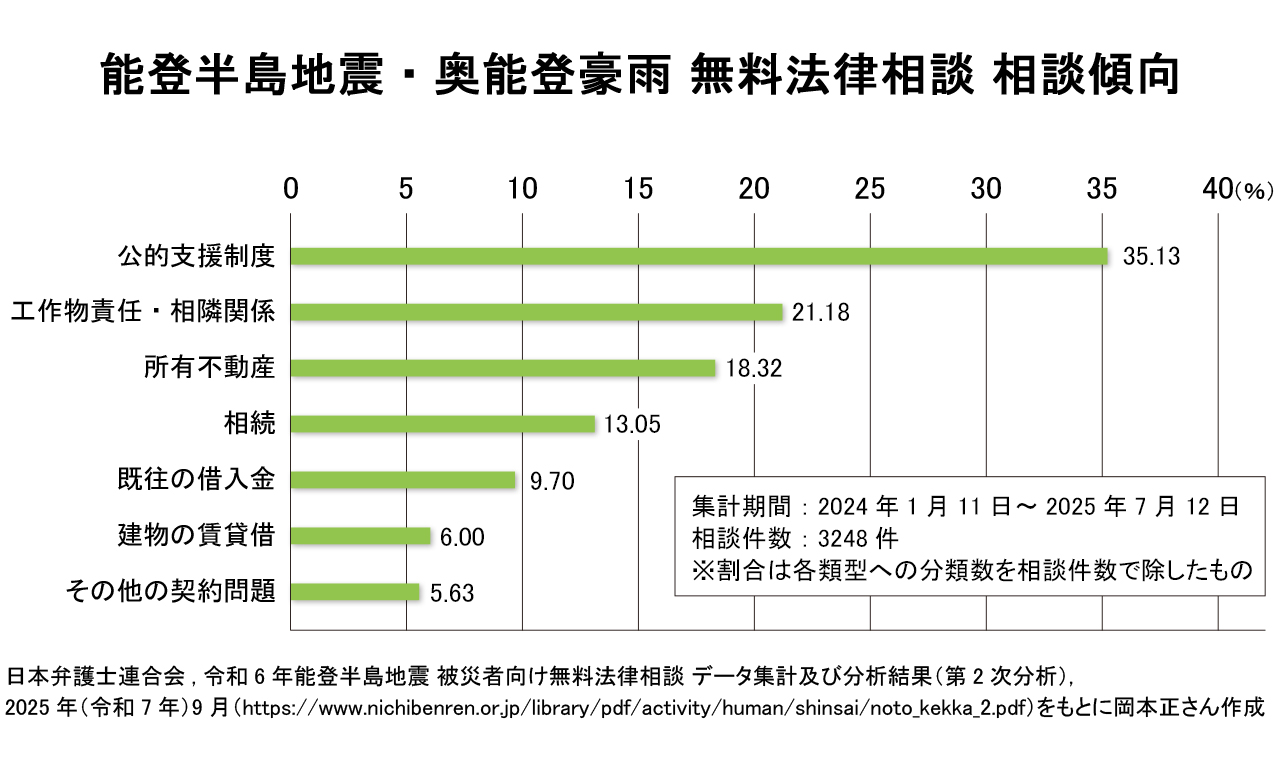

一方で、これらとほぼ同時に、客観的には分かりにくいものの、切実な被害も発生します。以下は、2024年に発生した能登半島地震・奥能登豪雨の被災者から寄せられた相談をまとめたものです。「自宅や職場など全てを失い、家族が行方不明になってしまった。しかし、自分には守らなければならない他の家族や子どもがいる。壊れてしまった自宅には住宅ローンが残っている。収入もなくなってしまったので、どのように生活費や子どもの教育、進学にかかる費用を賄っていけばよいのか分からない」これはモデル事例ですが、このように悲痛で、絶望的とも感じられるお金や暮らしに関する困難もとても多く発生します。しかし、こうした困り事は一見して分かるものではありませんし、表立って話されることはほとんどないため、はっきりと表に出てくることはなかなかありません。

助かった命をつないでいくために

被災者のリーガル・ニーズの可視化

私がこうした被災者の切実な声、支援へのニーズに気付いたのは、2011年に発生した東日本大震災のときでした。当時、私は内閣府に出向して、行政改革や国家戦略に関する施策を担当していました。何かできることはないかと考えていたところ、震災直後から弁護士が被災者への無料法律相談を行っていることを知ったのです。救助の最前線で働く消防や警察、自衛隊の人々、そして医療を提供する医師や看護師の人々と同様に、弁護士もまた現場で被災者の声に向き合い、助かった命をつないでいこうと必死になっていました。

そこで私は、こうして寄せられた膨大な被災者の声を視覚化し、記録に残すべきではないかと考えました。一人の弁護士として日本弁護士連合会(日弁連)に掛け合い、内閣府に兼業許可を取り、2011年4月から日弁連 災害対策本部 嘱託室長として相談事例の分析を始めたのです。災害直後からの約1年間で、日弁連などが受け付けた相談のうち4万件を超える事例を集約・分析し、最終版は「東日本大震災 無料法律相談 情報分析結果 第5次分析(平成24年10月)」としてまとめられました。

平時から“知識の備え”を

この経験を通じて、被災者が直面する困難や生活を再建するために必要な情報、すなわち法律や制度の知識をあらかじめ備えておくことは、「希望」につながるのではと強く感じました。いざ災害が起こってから、急いで調べたり情報を取捨選択したりするのはとても大変です。しかし、予防医学と同じように、事前に少しでも知識を備えておけば、ニュースを見聞きしたときに自分事として情報を受け取り、調べたり手続きをしたりすることができます。

そこで、2012年には災害復興法学を立ち上げ、防災教育を通じてこうした知識の普及に努めてきました。現在、いくつかの医学・看護大学でも講義を行っていますが、今後はより多くの教育機関で平時から災害時の支援を学ぶカリキュラムを取り入れていただければと考えています。また、すでに医療や福祉に従事していらっしゃる人々とも、リカレント教育やリスキリングの機会を通じて、共に学ぶ機会を持つことができればありがたく思います。

知ることで備える、被災後の生活再建に向けて

実際に災害が起こった際に、被災者の生活再建を支援する主な公的支援制度として、この記事では以下の3つをご紹介します。

希望のメッセージ「罹災証明書」

生活再建への第一歩となるのは、災害による住宅などの被害の程度を証明する書類である「罹災(りさい)証明書」です。災害対策基本法に基づき、被災者から申請があったときは、自治体にはこれを発行する義務があります。自治体が被害調査を行ったうえで発行するため、入手までにはある程度の時間がかかりますが、自治体に発行義務があるということは、決して被災者は見捨てられないという希望になります。

罹災証明書によって住宅の被害の程度が一目瞭然となるため、他のさまざまな公的支援を申請する際に基準として活用できるというメリットがあります。

生活をつなぐ現金支援「被災者生活再建支援制度」

住まいに被害を受けた場合に現金支援を受けられる制度もあります。

「被災者生活再建支援制度」とは、大規模災害で住まいに被害を受けた世帯に支払われる給付金です。住宅に一定の被害があった場合の「基礎支援金」と、その後の再建方法に応じて支払われる「加算支援金」から構成されます。被害の程度に応じて、基礎支援金は最大100万円、加算支援金は最大200万円が支払われます。

現在の法律では、住まいに被害を受けた場合、現金支援を受け取れる唯一の公的制度です。申請先は自治体の窓口になります。重要な制度ですので、被災した場合は罹災証明書と併せて、この制度の申請も行うとよいでしょう。

破産にはないメリット多数「自然災害債務整理ガイドライン」

大規模な災害により、住宅や車、奨学金などのローンの支払いが困難になった場合には「自然災害債務整理ガイドライン(被災ローン減免制度)」が利用できます。東日本大震災をきっかけに弁護士などあらゆる関係者が協力して策定されたガイドラインで、法律ではありませんが、金融機関もこれを周知して債務者を支援するように求められています。

破産手続きとは異なり、個人信用情報(ブラックリスト)には登録されないため、債務整理完了後は新たな借り入れが可能です。加えて、500万円までの現預金などまとまった財産を手元に残すことができます。また、国の補助によって「登録支援専門家(中立的な立場で制度の利用を支援する弁護士などの専門家)」による無料手続き支援を受けられることもメリットです。申し出先は借入をしている金融機関の窓口になります。直接の申し出が難しい場合には、弁護士による無料相談なども活用するとよいでしょう。

さらに詳しい情報やそのほかの支援制度については、書籍「被災したあなたを助けるお金とくらしの話」(https://www.koubundou.co.jp/book/b593021.html)でご紹介しています。ぜひ手に取っていただければうれしく思います。

助かった命のその先へ、“知識の備え”を心の支えに

大きな災害が起こった際、被災者の生活再建を支援することは、せっかく助かった命をつなぐことになります。生活を取り戻すことへの希望が持てないと、将来を憂いて災害関連死につながることもあり得るからです。そのため、ぜひ医療や福祉に従事している人々にも、生活再建に関わる“知識の備え”をしていただき、災害直後から知識を普及する担い手になっていただきたいと考えています。自治体や弁護士など専門家の窓口につなぐこと、制度に関するパンフレットやちらしを配ること、これらは社会的健康を促進する支援活動そのものです。

また、医療や福祉に従事している人々が被災した場合、災害直後から第一線の現場で勤務に従事されることも多いかと思います。しかし、自分自身も被災し生活が安定しない状態では、気持ちを維持しながら働き続けるのはとても大変なことです。せっかく活用できる公的支援制度があるにもかかわらず、それを逃してしまったために燃え尽きてしまい、離職に至った人のお話しもたくさんお聞きしてきました。特効薬とまではならないかもしれませんが、自分たちが被災しても助けを差し伸べてくれる制度があるのだと知っておくことは、いざというときの心の支えになるのではないかと思っています。