医療政策 2024.05.30

平塚市における認知症初期集中支援の実践とこれからの課題

医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長/院長 内門 大丈さん

高齢化に伴って増加している認知症はその病気の特性もあり、適切な医療機関や介護サービスにつながることが難しいといわれています。各自治体で実施されている“認知症初期集中支援事業”は、認知症の症状で困っている40歳以上の在宅生活者に対して、適切な支援を提供する取り組みです。メモリーケアクリニック湘南の院長、内門 大丈(うちかど ひろたけ)さんは、神奈川県平塚市から認知症初期集中支援事業を受託し、多くの患者さんをサポートし続けています。取り組みの成果やこれからの課題、目指すべき姿について、お話を伺いました。

外来診療への誘導と訪問診療・在宅診療の両立を実現

“認知症初期集中支援事業”は、何らかの理由で医療や介護につながることができていない認知症の人たち、あるいはつながっていたとしても中断してしまっている人たちに対して、適切な医療・介護サービスを受けられるようにサポートする取り組みです。

認知症初期集中支援チームは各自治体に設置されていますが、自治体によって配置場所が異なるのが現状です。地域包括支援センターに設置されている自治体が60%以上ともっとも多く、医療機関(疾患医療センター以外)に設置されている自治体は約11%、認知症疾患医療センターに設置されている自治体はさらに少なく6%程度です。

平塚市の認知症初期集中支援チームは、私が院長を務める“メモリーケアクリニック湘南”に設置されています。当院は連携型の認知症疾患医療センターであり、さらに在宅療養支援診療所として常に患者さんとつながれるシステムが構築されています。このような認知症初期集中支援チームは、現時点では全国でも極めて少ない部類であると思われます。初期集中支援は通常、チームのスタッフが対象者宅に訪問して外来受診を促すことが基本です。当院は外来診療を行いつつ訪問診療・在宅診療の提供もしていますので、外来受診の誘導はもちろん、受診が難しい人に対しても適切にアウトリーチ(対象者がいる場所に出向いて支援すること)ができています。

一度道を作って終わりではない――認知症ならではの支援の難しさ

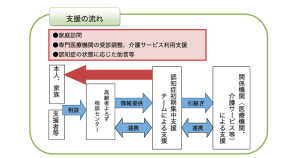

平塚市では2024年4月現在、13の地域包括支援センター(平塚市での呼称:高齢者よろず相談センター)が相談窓口となり、認知症初期集中支援チームと連携して対象者への支援を行っています。

平塚市認知症初期集中支援事業

地域包括支援センターと認知症初期集中支援チームは月に1回、支援する対象者を選定するための会議を開催しています。各センターに寄せられた相談から候補者の情報が提供され、支援チームが具体的にどのように介入すべきかを議論しながら対象者を選定します。

初期集中支援チームによるサポートは約6か月を目安に集中して行い、“交通整理”をするように、適切な医療や介護につないでいきます。6か月後には“病院への通院が決まった”“かかりつけ医にきちんと通院できるようになった”“介護保険を申請し、デイサービスに通えるようになった”などを目指します。しかしながら認知症は、個人差はあるものの10年くらいかけて徐々に進行していくため、それがゴールではありません。数年たてば認知症がさらに進行し、患者さん本人の病識がなくなり治療の必要性を感じられなくなる、認認介護・老老介護により家族も病識が薄くなる、ということが起こり得ます。3〜4年たって再び交通整理が必要になった事例もあり、医療や介護を継続して受けることが非常に難しいのが現実です。

解決策の1つとして過去に「金銭面での問題がある対象者に無償で医療を提供できないか」という話がありました。しかしこれは認知症のことをまったく理解できていない意見です。たとえば、体に何かできものがあったならば、その切除を無償で対応してよいかもしれません。ただそれが可能なのは、医療が切除のみで完結するからなのです。認知症は10年かけて続き、医療・介護は完結しません。もし3か月分の医療費を無料にできたとしてもその後の9年7か月はどうするのかという壁にぶつかってしまいます。

このように認知症初期支援は一度道を作って完了とするのではなく、“その先のサポートをどう続けるべきか”まで含めて考えて支援することが必要だと考えています。

対象者は氷山の一角――大切なのは“地域の対応力”を上げること

平塚市の認知症初期集中支援チーム対象者(選定数)は、コロナ禍前は年間30〜50人ほどでしたが、2022年度の実績は10人でした。コロナ禍が明けて対象者数は徐々に戻りつつありますが、人数のみを取り組みの指標にしてよいかは考えなくてはなりません。たとえ支援する人が10人から40人に増やせたとしても、認知症患者さんが五万といる中、氷山の一角であることに変わりありません。単に人数で取り組みを評価するのではなく、“地域の対応力”を上げていくことこそが大事だと考えています。

認知症初期集中支援チームは看護師、精神保健福祉士、認知症を専門とする医師など、多職種で構成されています。また地域包括支援センターにいるスタッフの職種もさまざまです。地域でよりよい支援を行っていくためには、それぞれが認知症に関するリテラシーを高める努力が必要です。互いにスキルアップすることはもちろん、普段から密にコミュニケーションを取ることも大切だと思います。その点、当院のスタッフは普段から共に働いているため、常に“顔が見える連携”ができていることは強みでしょう。

ネットワークシステムの活用での連携強化を実践

平塚市独自の取り組みとして“medical B.I.G.net(メディカルビッグネット)”というネットワークシステムの活用があります。メディカルビッグネットは医療・介護関係者専用のシステムで、湘南西部二次医療圏およびその周辺地域の地域包括ケアシステム構築を目指して2020年にスタートしました。現在、参加施設は神奈川県西・県央、湘南東部医療圏にまで拡大しつつあります。急性期病院から療養型病院への速やかな移行・退院の促進が目的ですが、認知症初期集中支援事業においても2023年末より活用を始めました。具体的には、13の地域包括支援センターと認知症初期集中支援チームのクローズドなやり取りをオンライン上で行っています。このシステムでは、たとえば在宅療養支援診療所を探したい場合などにオンライン上で患者さんの情報を共有して医療機関に挙手してもらうことができますが、正直なところ、直接電話をして受け入れ可否を確認したほうが早かったりします。しかし先ほどお話ししたとおり、私たちが行っている認知症初期集中支援事業は、出口のない人たちをサポートするものです。緊急性は高くないものの、うまく医療や介護につながることができていない人たちについて、課題の情報共有と、解決のためのやり取りを蓄積することは有効だと考えます。医師である私と地域包括支援センターによるさまざまなケースについてのやり取りは、オンライン上でほかのセンターのスタッフも見ることができ、月1回の選定会議以外にも情報共有の機会を増やすことができています。また、認知症に関する勉強会などの情報もネットワーク上に掲載することで、多職種のスタッフたちのスキルアップの機会にもつながっています。

軽度認知障害(MCI)から介入してサポートを――今後目指すべき支援の形

現在の認知症初期集中支援は、行動・心理面での周辺症状(BPSD)が強い人、たとえば妄想などがあって病院に足を運べないといった人たちへの介入がほとんどです。もちろんこのような処遇困難事例への対応はこれからも必要ですが、今後は認知症初期、軽度認知障害(MCI)の人たちに対しての介入にも関わりたいと考えています。

MCIから認知症への年間移行率は10%ほどになるといわれています。近年、MCIの人が適応となる薬が登場しているものの、安定的に医療を提供できる体制が整っていないことが課題となっています。また診断されても治療を受けられる場所や相談機関がなく、この先多くの“MCI難民”が生まれるのではないかと懸念されています。そのような人たちに対してどのような医療機関に行ったほうがよいのかなど、私たち認知症初期集中支援チームが率先してアプローチをしていくべきだと考えています。