介護・福祉 2024.05.20

地域の一員としてチームで医療・介護に向き合う――アガペ会が見据える地域包括ケアシステムの姿

特定医療法人 アガペ会 理事長 涌波 淳子先生

日本の高齢化が急速に進むなか、沖縄県においても高齢化は緩やかに進んでおり、2025年には県民の約4人に1人が高齢者となることが見込まれています。中頭郡(なかがみぐん)北中城村(きたなかぐすくそん)や宜野湾市(ぎのわんし)では近年、高齢者向け施設の増加に伴い、それに付随したデイサービスも増えている状況です。

この地域で、1987年から高齢者医療を専門とする病院や介護老人保健施設、地域医療包括ケアセンターを運営し、医療と介護を支えてきたのが特定医療法人 アガペ会(以下、アガペ会)です。共に生きる地域住民の1人として地域包括ケアシステムの構築を目指しています。今回は理事長 涌波 淳子(わくなみ あつこ)さんに、アガペ会のこれまでの歩みや慢性期医療の魅力についてお話を伺いました。

アガペ会の歩み――戦後の日本や沖縄をつくってきた人たちへの思い

1987年に高齢者医療を専門とする病院として北中城若松病院を開院したのが、私たちアガぺ会のスタートです。当時は、認知症という病気に対してまだ確立した治療法がありませんでした。安全を確保するために医療保護入院(ご本人の理解や同意が難しいために、ご家族などの同意による精神科病院への入院)をしていただき、不安や興奮を抑えるお薬を服用していただく程度しか、医療として介入できることがなかったのです。そのようななか「戦後の日本や沖縄をつくってきた高齢者が人生の最後にこのような医療でよいだろうか」という思いを抱いた当会の会長・田頭 政三郎(たがみ せいさぶろう)が、北中城若松病院を創設しました。経済的基盤も人脈も弱いなかでの開院で、くじけそうになったところを神様からの不思議な助けを何度も経験し、開院3年目に会長は洗礼を受けました。その後、“神様の愛(アガペ)”にちなんで法人名を“アガぺ会”と名付けて、キリスト教をバックボーンとした高齢者医療を目指すこととなりました。

認知症高齢者のために精神科病棟を建て、患者さんが肺炎や尿路感染症になったときにも治療ができるようにと内科病床を併設し、その後、リハビリテーションを強化した回復期リハビリテーション病棟、長期療養のための療養病棟、在宅を支える地域包括ケア病棟など、回復期から慢性期、終末期までの患者さんを支える医療機関として、病棟ごとに専門特化していきました。

さらに治療後の在宅復帰を支援するため介護老人保健施設 若松苑の開設や、訪問診療や訪問看護、訪問介護、通所リハビリテーション、通所介護などの在宅を支える各種施設の設立・拡充を進めました。加えて、介護を担うご家族の健康も支えるために、“地域のかかりつけ医”として小児から高齢者まで包括的かつ継続的に診療する施設として、ファミリークリニックきたなかぐすくを開設しました。

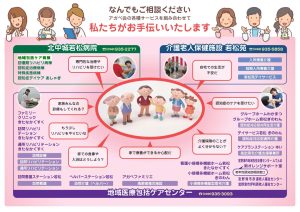

アガペ会における医療とケアの提供体制

現在は北中城若松病院、介護老人保健施設 若松苑、地域医療包括ケアセンターという大きな3つの組織に分かれ、協力し合って医療とケアを提供しています。

“アガぺに生かされ、アガぺに生きる”――理念と仕組みで支える組織の風通しのよさ

設立時の理念は“老いていく人たちに共感をもち、この方たちの心とからだと魂をも共にささえていける病院”でした。法人の働きが広がるにつれて、子どもから高齢者までさまざまな人々を支える役割が求められるようになり、20周年の時に、法人理念として“アガぺに生かされ、アガぺに生きる”という理念をつくりました。神様の愛によって支えられ守られて生きてきた私たちは、同じように、目の前にいる人たちも幸せになれるよう互いに支え合い、生きていくことを大切にしています。これが“アガぺに生かされ、アガぺに生きる”ということです。新入職員向けのオリエンテーションでは「療養者さんとそのご家族の幸せ、職員とその家族の幸せ、地域社会の幸せ」と言い換えて説明をし、事あるごとに理念の話をしています。この理念が各職員に根付いているからこそ、施設や病棟を超え職種・役職関係なく、1つの心になれていると思います。何か課題があるとすぐにカンファレンスを開いたり、相談したりできる風通しのよい雰囲気があり、どの病棟で患者さんを受け入れるべきか判断が難しい場合や、ベッド調整が厳しくて受け入れが難しい場合なども、皆で考えて柔軟に対応することができます。

コロナ禍で少し停滞気味ですが、所属の違いに縛られない委員会活動や入職時オリエンテーションや、SNSを活用した情報共有を行っていることも、職員同士のコミュニケーションの取りやすさにつながっているようです。また、グループ施設で同一の電子カルテシステムを導入しており、デジタル活用によって患者さんの病状や情報をより共有しやすくなっています。

急性期病院と介護をつなぐ役割を目指して

当法人は、沖縄県内の医療・介護機関との連携も大切にしています。さまざまな会合に各管理者などが積極的に参加していますし、コロナ禍においては慢性期病院として協力できることを急性期病院に向けて情報発信したり、クラスターが発生した介護施設を支援したりすることで、さらに連携を深めることができました。

今後は県内の医療・介護機関とのスムーズな連携の下、急性期医療から在宅ターミナルケアまでをよりいっそう切れ目なく結び付けられるような役割を果たしていきたいと思っています。そのために今注力しているのが、訪問診療です。在宅の療養者さんへも24時間対応できる体制で、地域包括ケアシステムの充実を図っていきたいと考えています。

私たち医療者は“地域包括ケアシステム”と聞くと、サービスを提供する/されるための仕組みと捉えてしまいがちです。しかし“地域包括ケア”という言葉の中には、私たち職員自身もその中で共に生きている地域住民の一人として存在していることを忘れてはいけないと思っています。共に支え支え合う、アガぺ会の理念“アガぺに生かされ、アガぺに生きる”こととつながっています。医療や介護の現場で学んできたことを生かし、職員と共に、地域の人々とも法人内外の医療介護施設とも連携を深め、時代に応じた施設機能や地域包括ケアシステムを整えていきたいと思います。

“まるごと診て、つなぐ”――地域に住む人々の幸せを目指す慢性期医療

急性期病院は、専門とする臓器によって入院病棟が分かれていることが一般的です。一方で慢性期病院は、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、認知症治療病棟、療養型病棟といったように、患者さんの病態に応じて必要な医療やケアやリハビリテーションが受けられる病棟運営になっています。たとえば認知症でありながら心臓や腎臓などに病気を抱える患者さんに対応するなど、職種や診療科を超えたチームで患者さんを丸ごと診ます。医師や看護師だけではなく、リハビリテーションスタッフや介護職員、社会福祉士(MSW)、精神保健福祉士(PSW)、管理栄養士、薬剤師、事務職員など、さまざまな職種がチームとなってつながっていることも慢性期医療の大きな魅力だと感じます。

患者さんにはこれまで過ごしてきた人生があり、その積み重ねによって今があります。今この瞬間だけでなく、今までの人生、またその先の人生という長い時間軸を意識して患者さんや療養者さんと向き合い、お手伝いをするのが私たちの仕事です。そして、ご家族を一緒に支えていくのも大切な医療の一環です。医療従事者だけで対応することは難しいですから、ケアマネジャーや包括支援センター、地域の人々など、いろいろな人の力を集めてつなぐことが大切です。患者さんや療養者さんだけではなく、そのご家族や職員、さらには職員のご家族や地域に住む人々、皆の幸せを目指すこと。それが慢性期医療に携わる者にとって必要なことだと思います。